こんにちは。このブログの管理者

ゆるーりすと のぴまゆです。

このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

それではゆるーりとご覧ください。

こんな方におすすめ

- 紙上事例でよく減点される看護学生

- 情報整理が苦手でアセスメントに自信がない学生

- 実習前に記録の書き方を確認したい初学者

目次

はじめに

看護学生のみなさん、紙上事例の記録やアセスメント、苦手ではありませんか?

特に多く見られるのが、「病理的状態」と「基本的欲求の状態」「常在条件」の混同です。

今回は、私が添削指導の中でよく目にする“あるあるミス”を取り上げ、理解のポイントをお伝えします。

よくあるミス~病理的状態を「基本的欲求の状態」に書いてしまう

紙上事例では「基本的欲求の状態」「常在条件」「病理的状態」という3つの分類を明確に分けて記述する必要があります。

ところが、多くの学生さんが次のような誤りをしてしまいます。

例:「基本的欲求の状態」の欄に「発熱して倦怠感がありベッド上で臥床している」など、明らかに病理的状態に関する記述を書いてしまう。

このミスの背景には、「生活行動」と「症状」「疾患の経過」の区別が曖昧なまま書き進めてしまっていることがあると感じます。

基本的欲求の状態:ベッド上で臥床している

病理的的状態:発熱と倦怠感がある

常在条件:普段、家では家事をこなし、身の回りのことはすべて自分で行っている。

本来は、このようにまとめるべきでしょう。

-

-

基本的欲求の状態、常在条件、病理的状態の理解~バージニア・ヘンダーソンの看護過程における情報整理を困難にするもの~

こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ ヘ ...

続きを見る

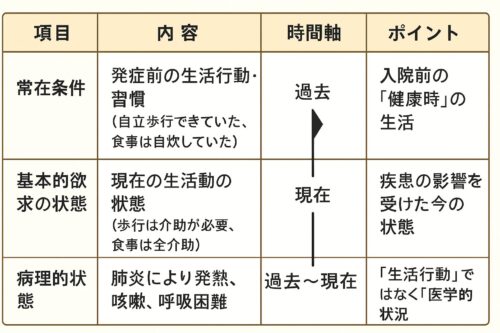

「基本的欲求の状態」「常在条件」「病理的状態」の区別は“時間軸”と“性質”で整理しよう

以下のように、時間軸と性質で明確に分けて考えると混乱が減ります。

この表を頭に入れておくと、どこに何を書くべきかがぐっと明確になります。

整理できないと、アセスメントもブレてしまう

「基本的欲求の状態」の記述がズレていると、アセスメント自体が曖昧になります。

その結果、ニードの充足状態を正しくとらえられず、看護問題の抽出も誤ってしまうのです。

ニードの充足未充足が判断できなければ何が問題なのかわかりません。

また次の段階で、原因誘因を特定していきますが、そこが ぶれると計画も全く違うものになってしまうのです。

指導して感じること~なぜ混乱するのか

学生さんたちが混乱するのは、「病理的状態」も「基本的欲求の状態」も、“今の患者さんのこと”と捉えてしまうからです。

でも、実際には病理的状態=医学的視点、基本的欲求の状態=生活行動の視点なのです。

この視点の違いを意識できるようになると、事例の整理力が一気に向上します。

このヘンダーソンの看護過程の展開では、このように情報を3つの側面から整理することでその人のニードを明確にしていくという特徴があります。

患者を「生活者」としてとらえる視点という意味では、現代の看護に即した看護過程の展開といえるでしょう。

-

-

看護学生さん必見!ヘンダーソンの看護過程の展開について詳しく説明します!

こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ ヘ ...

続きを見る

まとめ

「基本的欲求の状態」「常在条件」「病理的状態」の区別は紙上事例における基本中の基本。

でも、基本だからこそ難しいのです。

以下のように整理してみましょう。

常在条件=過去の健康時の生活

基本的欲求の状態=今の生活行動の状態

病理的状態=病名・症状・治療の経過

紙上事例の記録は、実習でのアセスメント力の基礎をつくります。

ぜひこの違いを理解して、より質の高い看護展開を目指してくださいね。

看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践第5版 [ 秋葉公子 ]

今日もゆるーりとね💕