こんにちは。このブログの管理者

ゆるーりすと のぴまゆです。

このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

それではゆるーりとご覧ください。

こんな方におすすめ

- 臨床現場で制吐薬を扱うことが多い看護師

- 新人看護師で薬の使い分けがまだ曖昧な人

- 在宅看護や緩和ケアに携わっている看護師

- チーム医療で薬剤選択に関わるすべての医療者

目次

【はじめに】

「吐き気にはとりあえずプリンペラン」という言葉、医療現場では今でもよく耳にしませんか?

私も若手の頃は、そんなふうに教わったひとりです。

けれど緩和ケアや在宅医療に関わる中で、「本当にそれでいいの?」と疑問を感じるようになりました。

今回は、永寿総合病院の廣橋猛先生の記事「吐き気→取りあえずプリンペラン」のわな(日経メディカルオンライン)をもとに、嘔気止め(制吐薬)の適切な使い方を看護師目線で解説していきます。

1. 「とりあえずプリンペラン」の文化とは?

看護師の皆さんも一度は見たことがあるでしょう。

「嘔気時 プリンペラン静注 or 内服」という指示。

昔から続くこの文化は、実は医師の“研修医サバイバルガイド”のようなところから始まっているのです。

けれどこの習慣がいつの間にか「常識」になり、患者の状態に関係なく投与されるケースが後を絶ちません。

これは本当に正しい対応なのでしょうか?

2. 吐き気の原因は一つじゃない!看護師が知っておきたい分類

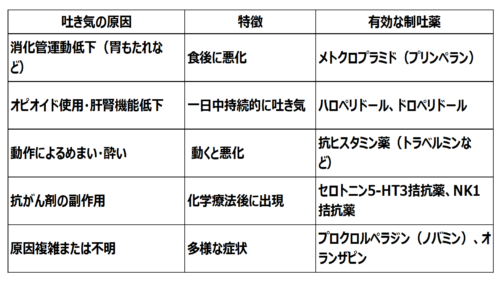

嘔気の原因は様々です。以下の表にまとめてみました。

このように、原因ごとに最適な制吐薬は異なるのです。

3. 看護師にできる!問診の視点

適切な制吐薬を選ぶために、看護師としてできるのが「問診による情報収集」です。

以下のような質問を意識してみましょう。

・吐き気はいつからですか?どのタイミングで強くなりますか?

・食事の前後で変化はありますか?

・動いた時に悪化しますか?

・使用している薬に変化はありますか?

・痛み止めの量が増えていませんか?

こうした問いを通じて、医師が正しい制吐薬を選べるような情報提供が可能になります。

4. 在宅医療や緩和ケアでの対応のポイント

特に在宅では、医療者が常時そばにいないため、予測と事前準備が鍵になります。

例えば、オピオイド使用中のがん患者にはハロペリドールを常備。

腹膜播種による腸閉塞リスクがある場合には、メトクロプラミドを。

家族にも「どんな吐き気のときに、どの薬を使うか」を伝えておけば、早期対応ができ、患者の苦痛を軽減できます。

5. 「とりあえずプリンペラン」から脱却するために

私たち看護師ができるのは、「ただ指示を待つ」のではなく、患者の訴えの背景にある原因を一緒に考えること。

そして医師に「食後に悪化しています」「動くと辛いそうです」など、具体的な情報を伝えることです。

時代とともに、制吐薬の選択肢も増えています。

いまこそ、「プリンペラン文化」から脱却し、患者の個別性に応じた制吐ケアを看護からも支えていきませんか?

【まとめ】

・吐き気の原因に応じた制吐薬の選択が重要

・「吐き気=プリンペラン」の思い込みは危険

・看護師の問診力と観察力が制吐薬選択を助ける

・在宅・緩和ケアでは特に予測と準備が必要

今日もゆるーりとね💕