こんにちは。このブログの管理者

ゆるーりすと のぴまゆです。

このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

それではゆるーりとご覧ください。

こんな方におすすめ

- 看護師1年目の方(特に入職半年以内)

- 就職したばかりで「制度」について何も知らない方

- 「この病院、ちょっと合わないかも…」と感じている新人さん

- 看護学生や看護師国家試験合格後、就職先を選ぼうとしている方

目次

はじめに

新人看護師として働き始め、「仕事についていけるかな…」「失敗したらどうしよう」と毎日不安ですよね。

私も新人の頃は毎日がいっぱいいっぱいでした。でも安心してください。

実は病院には、新人ナースを支えるためのさまざまな制度が整っているんです。

これらを知らずにいると活用できず損をしてしまうことも…。

この記事では、新人の皆さんにぜひ知っておいてほしい病院のサポート制度を5つご紹介します。

1. プリセプター制度 – 先輩ナースがマンツーマンで新人をサポート

「プリセプター制度」とは、新人看護師一人ひとりに教育担当の先輩看護師(プリセプター)が付き、マンツーマンで指導・フォローしてくれる制度です。

多くの病院で導入されており、新人看護師の強力な味方と言えます。

新人として現場に出たばかりの頃は、学校で学んだ知識と目の前の業務とのギャップに戸惑うことも多いですよね。

実際、現場とのギャップに悩んで精神的に落ち込んでしまう現象はリアリティショック」と呼ばれ、新人看護師が直面しやすく離職の大きな原因にもなっています。

私も配属直後は「自分は何もできない…」と落ち込んでしまいがちでした。

そんなとき、プリセプターの先輩がそばにいてくれるのは本当に心強いです。

日々の業務で分からないことがあっても、プリセプターになら気軽に質問できますし、困ったときに相談に乗ってもらえる安心感があります。

プリセプター制度があれば「先輩は忙しそうだから質問しづらい…」と一人で抱え込んでしまわずにすみます。

プリセプターの先輩はあなたをサポートする役割として配置されているので、遠慮せず頼って大丈夫。

分からないことはその場で聞き、一緒に解決していきましょう。

先輩も「あなたと一緒に成長したい」と思って指導に当たってくれています。

プリセプター制度をフルに活用して、一人で抱え込まない新人時代を過ごしてくださいね。

2. ラダー制度 – キャリアアップの道しるべ

「ラダー制度」(看護師クリニカルラダー)は、看護師の実践能力を段階別に評価し、計画的にスキルアップしていくための仕組みです。

簡単に言うと、自分の成長段階を「はしご(ladder)」に見立てて、レベル1から5…とステップアップしていけるよう目標が設定されている制度です。

新人ナースの場合、多くの病院でラダーレベルI(または新人レベル)からスタートします。

例えば、「1年目で夜勤に入れるようになる」「受け持ち患者さんの看護計画を先輩と一緒に立てられるようになる」といった行動目標が新人ラダー(I)に設定されていたりします。

入職してしばらくは業務に必死で、自分の達成目標など意識する余裕もないかもしれません。

でも、ラダー制度の存在を知っているかどうかで大違いです。

おそらく、新人の頃はラダーなんて意識することはないかもしれません。

それでも、半年目くらいすると経験した項目が増えていくにつれ、自分が成長できている指標になると気づくことでしょう。

だんだん「次のレベル達成には何が必要なんだろう?」と意識するようになるかもしれません。

ラダーに沿って研修を受けたり、できることを一つずつ増やしていくことで、自分の成長を実感できますし、モチベーションアップにもつながります。

さらに、ラダーのレベルは客観的なスキルの証明にもなります。

後々転職を考える際にも、「自分はラダーIIIまで到達しています」といったアピール材料になります。

病院によってラダーの基準は様々ですが、日本看護協会が全国標準のラダー指標を定めるなど、看護師にとってキャリア形成の指標として重要視されています。

自分の病院のラダーがどうなっているか、ぜひ一度確認してみてくださいね。

3. 研修制度 – 成長を支える学びのチャンス

新人研修や院内研修といった研修制度も、知らないと損する重要なサポートの一つです。

新人看護師向けには、入職直後から様々な研修プログラムが用意されています。

例えば、新人オリエンテーションでは病院の理念やルール説明、看護技術の基礎練習(採血や静脈注射の演習など)、接遇マナー研修などが行われます。

その後も数ヶ月ごとにフォローアップ研修があったり、院内勉強会やスキルアップ講習が用意されていることが多いです。

実は、2010年から国の方針で新人看護師研修の充実が病院の努力義務となり、今では多くの病院が体系的な研修を整えています。

新人研修は単なる形式ではなく、新人の成長を手助けするための貴重な機会なんです。

研修では、現場でいっぱいいっぱいだと忘れがちな看護の「なぜ?」を改めて学べたり、他部署の同期と交流して悩みを共有できたりします。

私も新人時代、正直「忙しいのに研修なんて面倒だな…」と感じてしまう日もありました。

それでも実際に研修を受けると「この処置にはこんな根拠があったのか!」とハッとしたり、ロールプレイの練習で患者さんへの声かけのコツを掴めたりと、毎回得るものがありました。

研修に参加しないのは本当にもったいないです。

また病院によってはポイント制度をなって自己研鑽の研究を数値化して評価してくれるしくみもあります。

せっかく用意された学びの場ですから、積極的に活用しましょう。

研修で学んだことを現場に持ち帰って実践すれば、自信にもつながります。

また、研修を通じて顔見知りの先輩が増えたり、横のつながりができるのも心強いですよ。

もし「こういう研修があればいいのにな…」と思うことがあれば、教育担当者に相談してみるのもアリです。

新人の生の声は今後の研修企画にも活かされるはずです。

困ったときに役立つ新人向け看護書籍

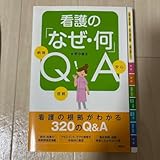

研修や先輩のフォローだけでなく、書籍から学びを得るのもおすすめです。

業務中に疑問に感じたことをあとで調べられるような本が一冊あると安心できます。

私のお気に入りは『看護の「なぜ・何」Q&A』という本。

新人が抱きやすい320の疑問に答える形で基礎知識を解説してくれる一冊で、「そうそう、これ知りたかった!」という情報が満載です。

他にも、先輩看護師が1年目のコツをまとめた『ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術』(中山有香里 著)なども新人ナースに人気です。

忙しい毎日ですが、移動時間や寝る前の少しの時間に本で自己学習することで、現場での疑問が解消されたり次の日のケアに活かせたりします。

書籍は心強い味方になってくれますよ。

興味があればぜひ手に取ってみてください(書籍のタイトルにリンクを貼っておきますね)。

4. メンタルサポート – 辛いときは一人で抱え込まない

新人看護師は覚えることも責任も多く、心が折れそうになる瞬間もあるかもしれません。

私も新人の頃、失敗して落ち込んだ夜に一人で泣いてしまったことが何度もあります…。

そんなときにぜひ活用してほしいのが、病院のメンタルサポート制度です。

「心のケアなんて根性が足りない証拠」と思われるかも…なんて不安になりますが、誰でも最初は悩んで当然なんです。

多くの病院では、職員向けに相談窓口が設けられています。

例えば、人事や産業カウンセラーが対応する「職員相談室」や、外部の専門家による**EAP(従業員支援プログラム)**のカウンセリングサービスなどがあります。

EAPとは企業や病院が従業員向けに提供する相談サービスで、プライバシー厳守のもと専門カウンセラーに悩みを相談できる制度です。

「上司や同僚には言いづらいな…」という内容でも安心して話せるのが利点です。

外にも、看護協会や自治体が行っている電話相談や、インターネットで利用できるオンラインカウンセリングサービスなどもあります。

とにかく大事なのは、「もう限界かも…」と思ったときに、適切なサポートを受けることです。

周りにはあなたを支えたいと思っている人が必ずいますから、決して一人で頑張りすぎないでくださいね。

5. 住宅手当・寮 – お財布に優しい生活サポート

新人看護師の生活面で見逃せないのが、住宅手当や看護師寮といった制度です。

初めての一人暮らしで何かと出費が多い中、これらの制度を利用しないのは大きな損! 給与明細や就業規則をもう一度確認してみてください。

多くの病院では、独身寮の提供や住宅手当(家賃補助)の支給といった福利厚生があります。

例えば、看護師寮がある場合、その家賃は周辺の相場に比べて驚くほど安く設定されています。

都心部ではワンルームが月7万円以上するエリアでも、看護師寮なら1~2万円程度で済むこともあり、病院に近くセキュリティもしっかりした住環境が提供されています。

また敷金・礼金などの初期費用がかからないため、経済的な負担が大きく軽減されます。

一方、住宅手当は、自分で借りた部屋の家賃の一部を病院が補助してくれる制度です。

支給額は病院にもよりますが、月2~3万円程度出るところが多い印象です。

ただし、住宅手当は申請しないともらえないケースがほとんど。

入職時の書類に紛れて見落としていたりすると、受け取れず損をしてしまいます。

こうした住宅補助を知らずに利用していない新人さんも時々見かけます。

忙しい中ですが、自分が使える制度かどうかしっかり確認しましょう。

寮に入るか迷っている場合も、まずは入寮がおすすめです。

家具家電付きの寮も多く、引っ越しも最低限の荷物で済むので楽ですよ。

もちろんプライベート空間が欲しい、人と生活するのが苦手という人もいると思います。

その場合でも、住宅手当がもらえるなら必ず申請して、金銭面のサポートはきっちり受け取ってくださいね。

まとめ

ここまで、新人看護師にぜひ知ってほしい病院の制度を5つご紹介しました。

どれも「知らないと損する」ものばかりです。

新人の皆さんには、ぜひ遠慮せずこれらの制度をフル活用してほしいと思います。

最初の1年は覚えることが膨大で大変ですが、紹介したようなサポート体制を利用することで、きっと乗り越えられるはずです。

同じ新人仲間も、先輩も、病院全体も、実はあなたを応援してくれていますよ。

制度をフル活用して乗り切ろう!必要なら転職も視野に

それでももし、「どうしても今の職場が合わなくてつらい…」と感じるときは、職場を変えることを検討するのも一つの選択肢です。

無理に我慢を重ねて心や体を壊してしまっては元も子もありません。

実際、私の教え子の学生でも新人のうちに職場を変えて、自分に合う環境でもう一度スタートを切ったことで笑顔を取り戻した人がいます。

看護師は需要が高く、環境を選びやすい職業です。

転職サイトなどを活用すれば、教育体制や福利厚生が充実した病院を紹介してもらうこともできます。

例えば、看護師専門の求人サイトでは、キャリアアドバイザーに無料で相談できたりもします。

希望に合った病院を提案してくれたり、職場ごとの教育制度・離職率など内部情報も教えてもらえたりするので、「自分に合った職場ってどこだろう…」と悩んだときに心強い味方です。

登録だけでもしておくと、いざという時の選択肢が広がると思います。

新人看護師さんにエール

最後にもう一度お伝えします。

新人看護師の皆さん、あなたは決して一人じゃありません。

周囲のサポート制度を遠慮なく使って、つらい時期を乗り越えてください。

私自身も振り返れば、たくさんの制度や人に支えられて新人時代を乗り切ることができました。

これから現場でたくさんの経験を積んで、笑顔で成長していけることを応援しています。

一緒にがんばりましょうね!

今日もゆるーりとね💕