こんにちは。このブログの管理者

ゆるーりすと のぴまゆです。

このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

それではゆるーりとご覧ください。

こんな方におすすめ

- 終末期の家族を介護している方

- 緩和ケアに関心のある一般市民の方

- 看護師や介護職など、患者や家族の心に寄り添いたい医療従事者

目次

①はじめに~当たり前の日常にある「食べる」という行為

「食べる」ことは、私たちの生活の中でもっとも自然で、当たり前の行動のひとつです。

おいしいものを食べて幸せを感じ、体を作り、エネルギーを得る。

健康なときには、それがどれほど尊いことか、あまり意識することはありません。

しかし、病を得て、特に終末期を迎えたとき、「食べる」という行為はまったく違う意味を持ち始めます。

先日参加した市民向けの緩和ケアイベントでは、「食」をテーマに、そんな“食べる”という日常の行為を改めて考える時間となりました。

②病気によって変化する「食」の意味

がんをはじめとする重い病を患うと、からだの中ではさまざまな変化が起こります。

栄養を摂ることが、かえって病の進行を助けてしまうこともあります。

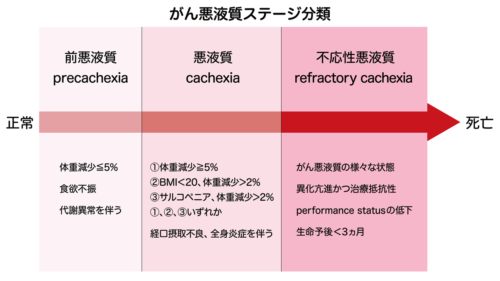

「がん悪液質」と呼ばれる状態では、筋肉量が減り、体重が落ち、どんなに食べようとしても食欲がわかず、体が受けつけなくなってしまうのです。

そんなとき、多くの家族はこう言います。

「食べないと元気になれないよ」

「少しでも食べて」

けれど、当の患者さんは、食べることそのものが苦痛になっている場合もあります。

食事のにおいで吐き気を催すこともあり、「食べなきゃ」という周囲の期待がかえってつらく感じられることもあるのです。

③食べられなくなったとき、家族の想い

「もう食べられない」と聞くと、多くの家族は「もう終わりなのでは」と感じてしまいます。

「まだ食べてほしい」「あきらめたくない」という気持ちは、愛情の表れです。

でも、本当に“食べないこと”は“あきらめること”なのでしょうか。

患者さんの中には、もう栄養としての食ではなく、「氷を口に含む心地よさ」「少しの水分のうるおい」「家族と過ごす食卓のぬくもり」に価値を見出している方もいます。

食べることを手放すことは、人生を手放すことではありません。

それは、“生きる形を変える”という、静かな選択なのかもしれません。

④“食べる”を超えた「食」の支援へ

緩和ケアにおける「食」の援助とは、栄養を摂らせることだけではありません。

「食べる=栄養」という固定観念を一度手放し、「食べる=楽しむ」「食べる=つながる」といった新しい意味を見出すことができます。

たとえば、

一口でも好きなものを味わう

家族と一緒にテーブルを囲む

食べられなくても「香り」を楽しむ

そうした小さな時間にこそ、その人らしい“生”が宿ります。

看護師として、家族として、私たちは「食べることを支える」から「食べる時間を共に感じる」支援へと、意識をシフトしていくことが大切だと感じました。

⑤まとめ~手放すことは、あきらめではない

「食べる」という行為は、単なる栄養摂取ではなく、人と人をつなぐ“心の営み”です。

食べられなくなっても、そこには“想い”があり、“ぬくもり”があります。

食べることを手放す勇気。

それは、患者さんの生き方を尊重し、家族がそっと寄り添う、最期までの愛の形なのかもしれません。

今日もゆるーりとね💕