こんにちは。このブログの管理者

ゆるーりすと のぴまゆです。

このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

それではゆるーりとご覧ください。

こんな方におすすめ

- 看護過程の展開を学び始めた初学者(学生)

- 紙上事例の読み取りや解釈で悩んでいる学生

- 学生にわかりやすい情報提供や誘導のしかたを模索している教員

- 看護過程を実践の中で応用する力を身につけたい新人看護師

目次

1. はじめに:情報分析の“順序”が看護を左右する

看護過程における情報の分析では、「順序」が極めて重要です。

前回の記事では、ニードの充足・未充足を判断し、看護問題を特定する流れをご紹介しました。

-

-

看護過程がうまく展開できない理由は“順序ミス”?飲食のニードから学ぶ、情報分析・解釈の基本

こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 情 ...

続きを見る

今回はさらに一歩進み、その看護問題の原因・誘因の分析について、具体的な例を交えて解説していきます。

2. 例:飲食のニードから読み解く“満足感の欠如”

前回の例を思い出してみましょう。

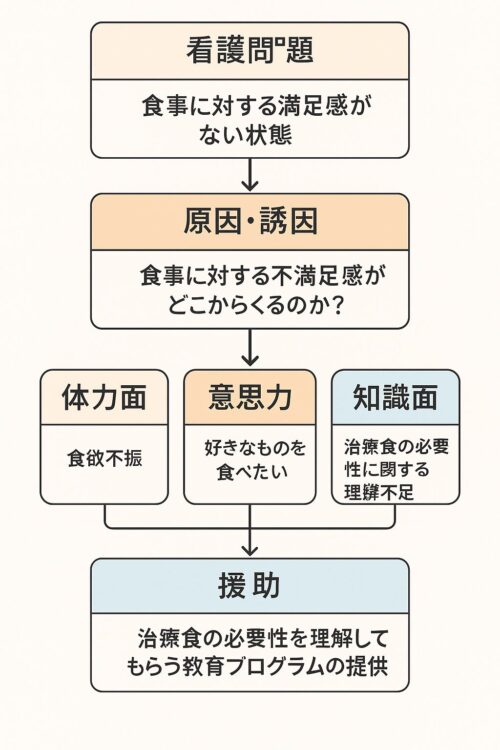

看護問題:食事に対する満足感がない状態(未充足)

定義:「食事が美味しくなく、満足感がない状態」

特有の情報:食事の内容や食事のとり方に対する不満の訴え

患者のS)こんな味の薄い食事、おいしくない。こんな思いまでして治療効果があるのかしら?

このような訴えは、看護問題リストの「飲食」カテゴリーに分類される典型例です。

しかし大切なのは、なぜこのような不満足感が生じているのかという背景を探ることです。

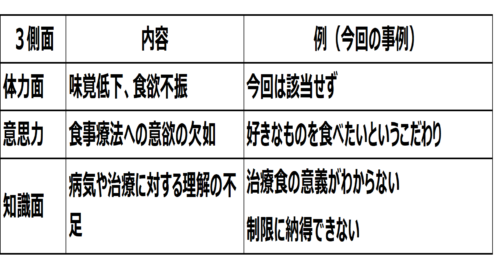

3. 原因・誘因を探る3つの視点:体力・意思力・知識

ヘンダーソンの看護過程の大きな特徴は、原因・誘因を以下の3側面から分析する点にあります。

特に知識面の理解不足は、糖尿病という病態や治療食の役割に対する病識の低さに起因することが多いのです。

4. 常在条件を振り返ることが分析のカギ

ここで重要になるのが、常在条件の情報です。

入院前の生活や嗜好、性格傾向を踏まえて考えると、患者さんが「好きなものを自由に食べていた」という背景が見えてきます。

つまり、「満足感がない」という表現の裏には、

・自由に食べられないストレス

・味の変化への不満

・治療への納得感の欠如

といった心理的要素が隠れていることがわかります。

5. 教員として伝えたいこと:紙上事例の“明確さ”の重要性

私は教員として、学生に紙上事例の指導をしてきました。

いつも思うのは、紙上事例には“曖昧さ”を持ち込むべきではないということ。

実習ではリアルな曖昧さに向き合うべきですが、学習初期の紙上事例では、解釈に迷わない明確な情報提示が基本の理解を深める鍵になります。

その上で、たとえば成人看護なら成人の発達課題に沿ったニードや問題の展開、小児なら発達段階に合わせた分析ができるように、看護学ごとの特徴に沿って展開させることが必要です。

6. 看護計画へのつながり:理解を深める援助を

原因・誘因が明確になれば、それを軽減・除去する援助計画を立てることができます。

今回のケースなら、看護計画の方向性は以下のようになります。

例:治療食の必要性を理解してもらうための教育プログラムの提供

そして以下のような計画が盛り込まれるでしょう。

・糖尿病治療における食事の意義を説明する

・管理栄養士と連携して味付けの工夫を共有する

・ポジティブな言葉がけで食事への意欲を引き出す

7. おわりに:看護過程の基本に立ち返る大切さ

看護過程の情報分析において、順序立てて考えること、そして根拠をもって援助を組み立てることが看護の質を左右します。

原因・誘因の視点をしっかり持っていれば、看護計画は自然とその人にフィットしたものになります。

基礎を大切に。シンプルな考え方こそが、看護の本質につながるのです。

今日もゆるーりとね💕